春来战鼓响。

在全速迈向高质量发展新大沥的征程里,大沥镇最近又因为全域土地综合整治上《人民日报》了。

3月25日的《人民日报》社会版,一篇题为《广东省佛山市南海区大沥镇——城乡融合勇争先》的文章,全面解读南海大沥在城乡融合工作上的经验与成效。

这不是大沥第一次受到中央媒体的关注。仅在2021年,大沥镇率先饮下“毛地入市”的“头啖汤”、以农村人居环境整治为突破口擦亮美丽乡村底色等亮点工作便已被《人民日报》聚焦。

那么这次在探索城乡高质量融合发展上,大沥为何再次受到中央媒体的关注?大沥又以什么经验、亮点,成为央媒观察城乡融合上的样本?

大沥广佛国际商贸城中心区。

位于广佛交界的大沥镇,自古以来便是商贸名镇。走过了“六个轮子一起转”的激荡年代,大沥现已是国内外远近闻名的铝材、有色金属、内衣、商贸等产业名镇。

回顾大沥的“发家史”,不难发现,这是一段“机遇与挑战并存”的时光。

历史的讲述,总是从变革开始。大沥的现代商贸业起步于上世纪八十年代。起步阶段,大沥通过实施征地,进行城镇建设,发展工业,让乡村向城市迈步。

这一举措带来了实效。到上世纪九十年代中期,大沥城区范围逐步扩大,众多工厂也如雨后春笋般崛地而起。而在这个时期,大沥沿着广佛公路的“马路经济”更是蓬勃发展起来。

车轮子一动,经济就活了。如今,在“马路经济”的刺激下,大沥已在广佛公路两侧,发展起46个专业市场。大沥土地的开发强度也高达80%,远高于珠三角地区的平均强度。曾是半农村半城镇的大沥,从一个小乡村,变成了一个宜工宜商的城镇。

尽管历经时代变迁,作为商贸名镇,“商”始终是大沥发展的根与魂,大沥的商贸业依然实力强劲。但是,尽管有着如此辉煌成绩,新形势下,早发展的大沥也早一步遇到粗放发展的问题。

再依赖土地过度开发、低效利用的旧模式,大沥将举步维艰——集体土地呈现严重的碎片化,使得产业空间“散而不聚、供应不足”,城市面貌也“城不像城、乡不像乡”。

租期长短不一、格局分散的集体土地开发,使得镇内各经济社在招商引资的过程中受到影响,导致招商引资急功近利、产业低端、资产低值,已成为集体经济发展的瓶颈。在大沥镇党委副书记、镇长游剑锋看来,摆脱农村集体资产交易只是买卖关系属性、只是短期增收的观念,更科学合理地推进农村集体资产交易,是目前大沥亟须解决的问题。

而要想根治这些“痛点”,还需以刮骨疗伤的勇气,因病施治。而善于捕捉机遇、敢为人先的大沥,正努力试水整治“痛点”:从2008年以“在集体土地上建城市”,打造了大沥“样板间”的广佛国际商贸城中心区;到2015年,在太平社区北海经济社进行全省集体经营性建设用地入市“第一挂”……大沥也饮下了不少“头啖汤”。

大沥也一直在贡献着自己的改革智慧:2021年,在全区率先探索“毛地”入市,使沥北湖马工业区改造项目地块顺利摘牌,成为全市首个通过“毛地”入市政策上平台公开竞投引入投资开发商、实现村级工业园连片开发改造的“工改工”项目;聚焦全域土地综合整治,以此打破产业空间“散而不聚、供应不足”的被动局面,唤醒城市的活力,推动城乡高质量融合发展……两年来,大沥总计拆除整理工业土地超过1.5万亩。

这其中,既有国土资源部的“点赞”,也有中央媒体的关注报道。也就是说,正是大沥在创新土地机制、打开产业空间、促进城乡融合上先行一步的探索和实践,让大沥多次站在中央媒体聚光灯下。

“敢为人先”是大沥刻在骨子里的基因。

在改革开放的浪潮中傲立潮头的大沥,在新一轮的城乡融合发展中,一如既往地奋力争先,把争当产业转型、城乡融合、广佛同城的标杆,当作了自己的奋斗目标。

而要想实现这一目标,必须充分利用好前期腾退出来的碎片化土地,盘活好土地、产业等转型资源,支撑城市更新和商贸转型。

这个目标要想实现,其实并不容易。城市更新和产业转型涉及多方利益:一方面是早已成型的村级工业园、专业市场,以及由此带来的村民、租户们的稳定利益收入;另一方面,经过这么多年的发展,大沥46个专业市场的名气和销路已遍及广东乃至全国,其中不少名牌产品还远销世界各地。

加上自区划调整之后,大沥产业已面临着散、小、低的现状,可提供的连片的、大块的土地有限。新大沥的招商引资压力山大。

在此背景下,大沥要想实现城市更新和商贸转型、推进城乡融合发展,唯一的出路就是盘活现有的资源。

城乡融合发展,产业是关键。面对摆在眼前的种种问题,大沥的思路是通过“破立并举”的方式,根据土地、产业的实际情况来“对症下药”。

即利用全域土地综合整治,对具备改造升级条件的项目进行“先破后立”;专业市场升级改造则“先立后破”,打造标杆项目,带动其他专业市场“动起来”。

在南海区委常委、大沥镇党委书记何春云看来,这是一条最符合大沥商贸经济发展实际情况的道路,也是一条能让大沥城市骨架更明晰的道路。通过“破立并举”的方式,不仅能在多方利益、产业需求、土地问题中找到一个平衡点,而且也能顺利清除产业转型障碍,确保经济实现稳定发展。

思路确定了,大沥也朝着市、区“指挥棒”指明的方向,通过土地连片统筹,力争形成东、中、西协调发展大现代大商贸格局,全力构建新的产业竞争力。

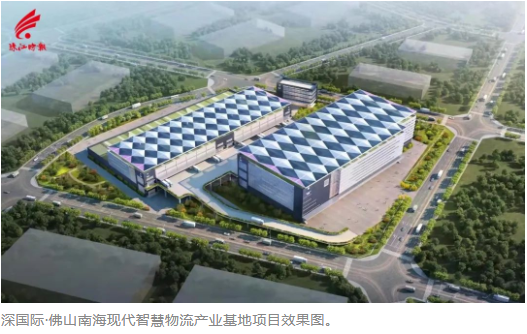

在政府“有形之手”和市场“无形之手”的双重推动下,今年2月,大沥顺利迎来了深国际·佛山南海现代智慧物流产业基地项目的动工和五金全球采购中心项目的签约,这标志着大沥这个中国商贸名镇,在布局现代物流产业和推进专业市场升级方面迈出了“里程碑式”的一步,也让大沥的现代物流产业梦照进了现实。

不仅如此,在3月31日南海举行的2022年度城市更新(“三旧”改造)项目投资推介会上,大沥推出26个项目、近6500亩用地,现场签约3个项目。其中大沥东秀社区高村连片改造项目、大沥沥东社区江夏旧村改造项目作为南海区旧城镇旧村居改造三年计划第一批项目代表项目进行现场签约。

这些成果,都足以证明“破立并举”的逻辑,是准确而有效的。可以预见,随着社会资本的注入,政企村合作深化,大沥旧村居改造、城乡融合发展的步伐也将进一步加快。

来源:南海大沥